展勝地の歴史

展勝地のはじまりと桜の名所づくり

展勝地の歴史

| 1920年(大正9年) |

後の黒沢尻町長である沢藤幸治氏が民間団体「和賀展勝会」を設立

沢藤幸治氏の親友である風見章氏(後の司法相)が事業団体の名称を命名

陣ヶ丘からの眺めが素晴らしいことから、「展望のきいた名勝・景勝の地」という意味で命名 |

| 1921年(大正10年) |

桜やツツジの植樹を行い、5月21日に「和賀展勝地」として開園 |

| 1954年(昭和29年) |

北上市の市制施行により「北上市立公園展勝地」と名称変更 |

| 1990年(平成2年) |

日本さくらの会より「日本さくら名所100選」に認定 |

| 2021年(令和3年) |

開園100周年を迎え、記念イベントを実施 |

開園以来、地域住民の協力のもと、桜並木は大切に守られ続けてきました3。北上川の洪水被害などにも見舞われましたが、長年にわたって地域の人々に支えられ、現在の美しい桜の名所となっています。

また、展勝地周辺には、みちのく民俗村(北上市立博物館)やサトウハチロー記念館など、関連する施設が整備されてきました。 これらの施設は、展勝地を訪れる観光客に対して、地域の歴史や文化についてより深く学ぶ機会を提供しています。

展勝地を作り上げた先人たち

展勝地の創設は、地域の有志や専門家、政治家など、多くの人々の協力によって実現しました。

特に沢藤幸治の尽力が大きく、地域の景観を活かしつつ、理想的な桜の名所を作ることを目指しました。この取り組みは、単なる観光地の開発ではなく、地域の文化や歴史を大切にしながら、新たな価値を創造する試みだったと言えるでしょう。

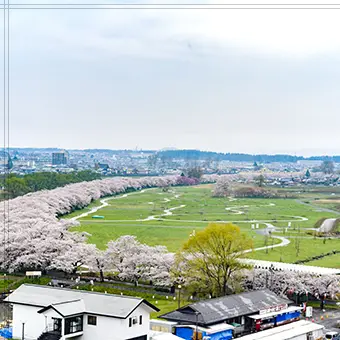

北上市の展勝地は、東北有数の桜の名所であり、「みちのく三大桜名所」の一つとして知られています。約293ヘクタールの広大な公園内には、約1万本の桜が植えられ、特にソメイヨシノが春に美しく咲き誇ります。毎年4月には「北上展勝地さくらまつり」が開催され、観光馬車や遊覧船から桜並木を楽しむことができます。夜にはライトアップされた桜が幻想的な雰囲気を醸し出し、多くの観光客を魅了します。

また、展勝地は四季折々の楽しみ方があり、初夏のアジサイや秋の紅葉、冬の渡り鳥観察など、訪れるたびに異なる自然の美しさを体感できます。公園内には、地元の食材を使った料理が楽しめる展勝地レストハウスや、歴史を学べるみちのく民俗村もあり、家族連れや友人同士での訪問に最適です。自然と文化が融合したこの場所で、心温まるひとときをお過ごしください。